贵州大学昆虫所常志敏团队:揭示中国南方3种本土熊蜂蜂群表现与肠道菌群的关联

2024-04-10 浏览次数: 17

【背景意义】

熊蜂Bombus spp. 是众多野生植物及农作物的重要授粉昆虫,在维系生态多样性及保障粮食安全发挥重要作用。世界范围内熊蜂约250个种,其中地熊蜂Bombus terrestris为目前商业化最为成功的熊蜂种类,被广泛应用于全球授粉。然而很多国家出于生物安全考虑,努力或致力于培养各国本土熊蜂来代替引进的外来熊蜂。在中国北方有红光熊蜂(Bombus ignitus)、兰州熊蜂(Bombus lantschouensis)、密林熊蜂(Bombus patagiatus)等熊蜂物种具有人工饲养潜力,其中兰州熊蜂B. lantschouensis、密林熊蜂B. patagiatus已初步用于人工饲养及作物授粉。然而,南方地区拥有独特的生态资源及农业发展优势,却少见熊蜂被人工饲养用于农业授粉的报道。

短头熊蜂(Bombus breviceps)、黑足熊蜂(Bombus atripes)及双色熊蜂(Bombus bicoloratus)3种熊蜂广泛分布于中国南方地区,可为凤仙科、唇形科、豆科、蔷薇科及茄科等植物授粉,这些熊蜂物种具有较大的开发及商业化前景。然而,目前并不清楚这3种本土熊蜂是否能够通过人工饲养形成健康蜂群用于后期作物授粉。另外,熊蜂与大多数昆虫一样,其肠道菌群直接或间接影响宿主生长发育及繁殖性能。熊蜂具有简单且特化的肠道细菌群,其同样广泛参与体内营养物质的消化吸收和能量供给、防御病原体侵害及解毒等过程,对熊蜂的生长发育及繁殖具有重要作用。然而,上述的3种本土熊蜂肠道细菌群在蜂群健康中所起的作用并不清楚。

【研究内容】

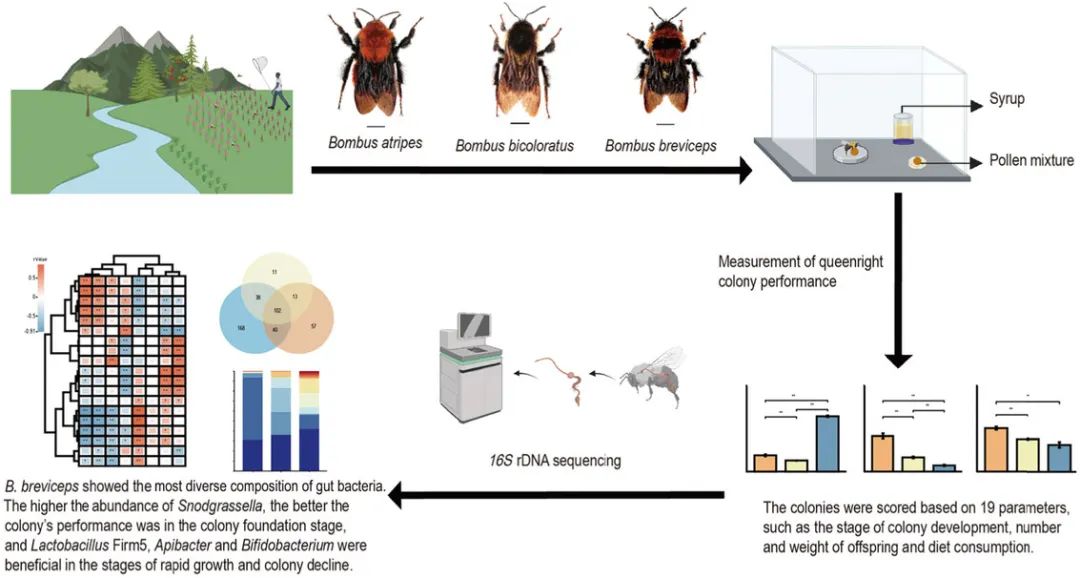

贵州大学昆虫研究所常志敏团队从贵州省采集3种本土熊蜂蜂王并在人工条件下饲养,比较评估了3种蜂王及蜂群不同阶段的发育历期、子代工蜂、新蜂王及雄性蜂数量及采粉量、采液量等19个发育指标。研究发现,相较于其它2种熊蜂,短头熊蜂的采食量更低,子代工蜂、新蜂王及雄性蜂数量更多,具有更好的蜂群发育表现。随后,我们利用16S rDNA测定并比较了3种熊蜂的肠道细菌群差异。结果显示,短头熊蜂的肠道核心菌属主要有Gilliamella,Snodgrassella,Enterobacter和Lactobacillus Firm5,其肠道细菌群具有更高的多样性。通过将3种蜂群的发育指标与主要肠道细菌群进行相关性分析,发现细菌Snodgrassella能够促进蜂群起始期阶段发育,而Lactobacillus Firm5,Apibacter和Bifidobacterium对蜂群中后期即快速增长期和衰退期有益。本研究中,肠道菌群的数据合理解释了为何短头熊蜂蜂群发育表现更好。

该研究结果首次评估了中国南方地区3种本土熊蜂的蜂群表现,解释了造成蜂群表现差异性的原因,并初步筛选出了本土熊蜂不同发育阶段的重要肠道菌群。研究结果为本土熊蜂的人工饲养形成强群提供了有价值的资料和新的途径,有助于本土熊蜂人工开发及未来作物的高效授粉。

【作者团队及基金支持介绍】

贵州大学昆虫研究所常志敏副教授为该论文的通讯作者,硕士研究生韩磊为论文第一作者,贵州大学昆虫研究所的陈祥盛教授、Guy Smagghe教授、龙见坤副教授参与了该工作。该研究得到了农业农村部种植管理司项目及贵州省黔东南州科技支撑项目支持。

【原文信息】

Han, L., Chang, Z. M., Ren, C. S., Chen, X. S., Smagghe, G., Yuan, Y. G., Long, J. K. (2024) Colony performance of three native bumblebee species from South China and association with their gut microbiome. Insect Science, DOI 10.1111/1744-7917.13351.

(撰稿:常志敏;审核:张长禹)